教授

後藤 理恵

KEYWORD生殖生理、初期発生、養殖技術開発

水産生命科学

増養殖をはじめ水産現場で生起する問題点の解決、水産業の生産性向上に繋がる基礎技術の開発、および新しい養殖種の開発に関する教育研究を行う。

生物の体の仕組みを深く理解し、活用するための研究

教授

後藤 理恵

KEYWORD生殖生理、初期発生、養殖技術開発

水産生命科学

増養殖をはじめ水産現場で生起する問題点の解決、水産業の生産性向上に繋がる基礎技術の開発、および新しい養殖種の開発に関する教育研究を行う。

水産生命科学

増養殖をはじめ水産現場で生起する問題点の解決、水産業の生産性向上に繋がる基礎技術の開発、および新しい養殖種の開発に関する教育研究を行う。

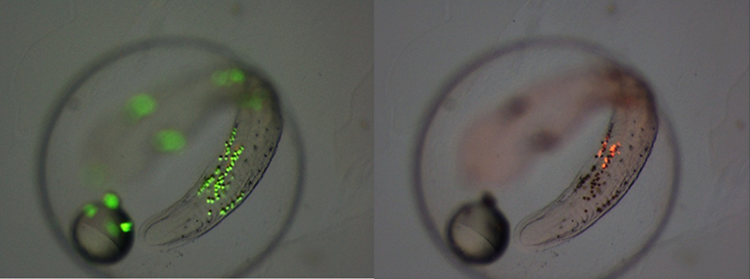

”次世代育種システム”とは、魚類の借腹生産を軸とした革新的な種苗生産システムで、新たな養殖技術として研究に取組んでいます。このシステムでは、まず、養殖生簀や出荷魚の中から優れた形質を持つスマを選抜します。優れたスマの生殖細胞は凍結保存バンクに保存します。この生殖細胞を別のスマに移植し、代理親を生産します。この代理親を親魚に種苗を生産すると、優れた形質を持ったスマの子孫を復活させることができるようになります。このシステムの強みは、凍結生殖細胞により優良な形質を復元できること、産業と一体となりより良い種苗を作っていくことができる点です。現在は、最先端の科学技術を駆使し要素技術の開発を進めています。

愛媛県南予地域の主要な漁獲物であるマガキガイやアオリイカは天然資源に依存しています。しかし、漁獲量の減少や漁獲物の小型化が懸念されています。当研究室ではマガキガイの種苗生産技術開発の一環として、親貝の環境制御による人為催熟や浮遊幼生の飼育試験に取り組んでいます。また、アオリイカについては、陸上水槽や海面生簀を用いて仔稚イカの飼育試験を行っています。