助教

畠山 友翔

KEYWORD形態観察、物質生産、栽培

作物学

光合成・物質生産に関する基礎研究を進め、それに基づく効率的な作物の栽培技術の確立に関する教育研究を行う。

高品質作物の安定生産を目指して

助教

畠山 友翔

KEYWORD形態観察、物質生産、栽培

作物学

光合成・物質生産に関する基礎研究を進め、それに基づく効率的な作物の栽培技術の確立に関する教育研究を行う。

作物学

光合成・物質生産に関する基礎研究を進め、それに基づく効率的な作物の栽培技術の確立に関する教育研究を行う。

地球温暖化に伴う気温の上昇によって、日本の主食であるイネに様々な問題が起きてきています。その中で高温不稔は、高温によって受精が妨げられ、イネが実らなくなる現象です。この高温不稔が発生すると、イネの収量が大きく減少するため、今後解決しなければならない重要な問題と言えます。近年、イネの品種開発によってこの問題解決が図られていますが、私は現在普及している「コシヒカリ」等の既存品種でも施肥の方法を工夫することでこの高温不稔を防ぐことができないかと考え、そのメカニズムの解明も合わせて研究を行っています。

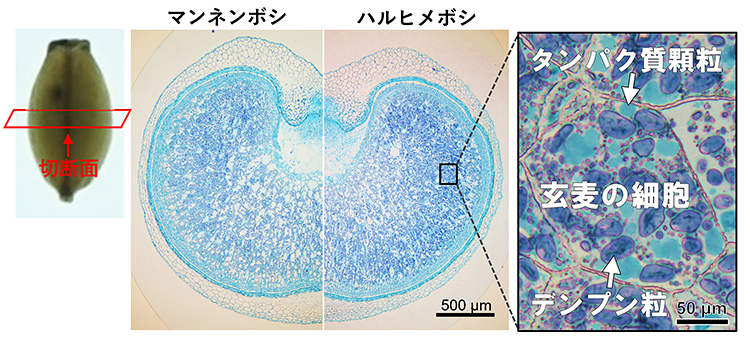

愛媛県で生産量が日本1位であるはだか麦は、白く粉のような玄亳内部が透明でガラスのように固くなる「ガラス化」によって品質が低下します。このはだか麦の玄麦内部には、デンプンやタンパク質が「顆粒」として敷き詰められているため、玄麦の見た目や硬さが変化する際には、これら顆粒の形や量に何らかの変化が生じていると考えられます。そこで私は玄麦内部を光学顕微鏡や電子顕微鏡によって観察することで、この顆粒の変化の機微をとらえ、はだか麦の品質低下をもたらす要因の解明に取り組んでいます。