講師

秀野 晃大

KEYWORDバイオマス、セルロースナノファイバー、バイオマス分解酵素

紙産業教育

木材を材料として有効活用するために、パルプ製造や抄紙技術、機能性素材の開発や複合化、製紙廃棄物や排水処理に関する教育研究を行う。

生物機能を用いた 地域バイオマスの有効活用

講師

秀野 晃大

KEYWORDバイオマス、セルロースナノファイバー、バイオマス分解酵素

紙産業教育

木材を材料として有効活用するために、パルプ製造や抄紙技術、機能性素材の開発や複合化、製紙廃棄物や排水処理に関する教育研究を行う。

紙産業教育

木材を材料として有効活用するために、パルプ製造や抄紙技術、機能性素材の開発や複合化、製紙廃棄物や排水処理に関する教育研究を行う。

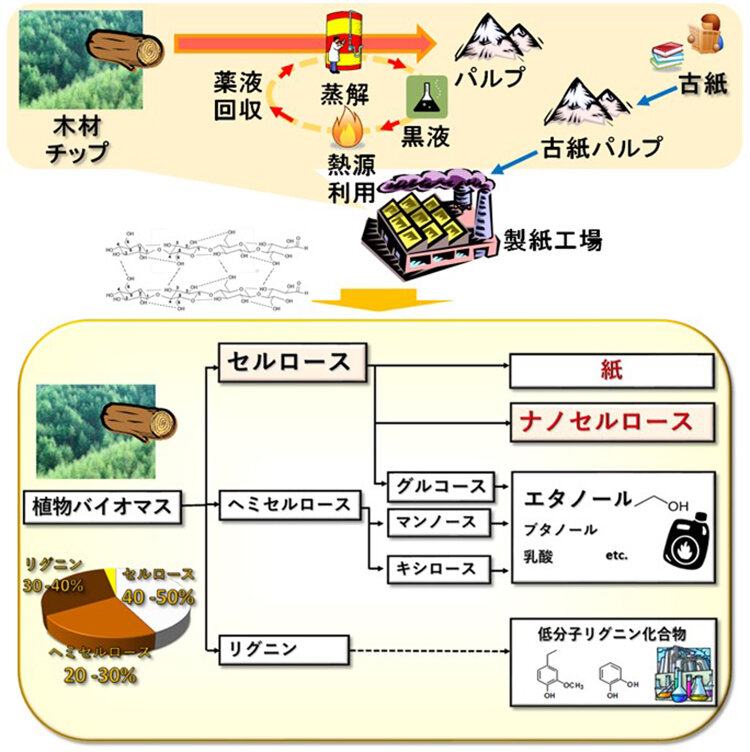

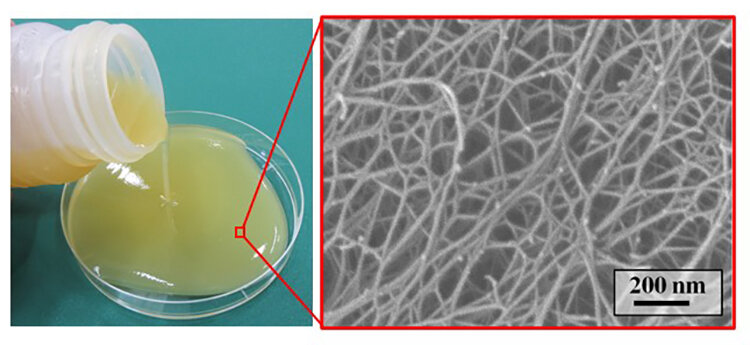

セルロースナノファイバー(CNF)は、髪の毛の1/1000~1/30000程度の幅を有する極微細な繊維で、多くの機能を有するバイオマス由来の新素材です。我々は、愛媛県特有のバイオマス(柑橘ジュースの搾りかすである果皮、タオルの原料となるコットン)に着目し、ペクチナーゼやセルラーゼ等のバイオマス分解酵素を用いた穏和で簡便なCNF調製法を確立すると共に、柑橘果皮CNFの特性(乳化能およびゲル化能)を明らかにしてきました。また、酵素処理によるCNFの改質によって、機能性(熱安定性や疎水性等)を向上させています。現在、酵素処理によるCNFの改質メカニズムの解析や用途開発、柑橘果皮CNFゲルを用いた微生物資材の開発などに取り組んでいます。

20世紀の化石資源に依存した社会は、大気中に排出された大量のCO2による気候変動等、多くの問題を生み出してきました。光合成によってCO2を固定する植物バイオマスの活用は、問題解決策の一つとなりえます。製紙産業は、木材を活用したバイオマス産業の成功例ですが、紙以外の用途も含めた新しいバイオマス活用産業を創出する必要に迫られています。我々は、バイオマスの新たな有効活用を目指し、酵素や微生物といった生物機能を活かして木材等の植物バイオマスを有用な物質に変換する研究を行っています。製紙産業の成功事例を大学と現場で学びながら、将来の新しいバイオマス活用産業を創る為に一緒に考え、研究しませんか?