講師

石田 萌子

KEYWORD機能性食品、生体調節機能、細胞培養

動物細胞工学

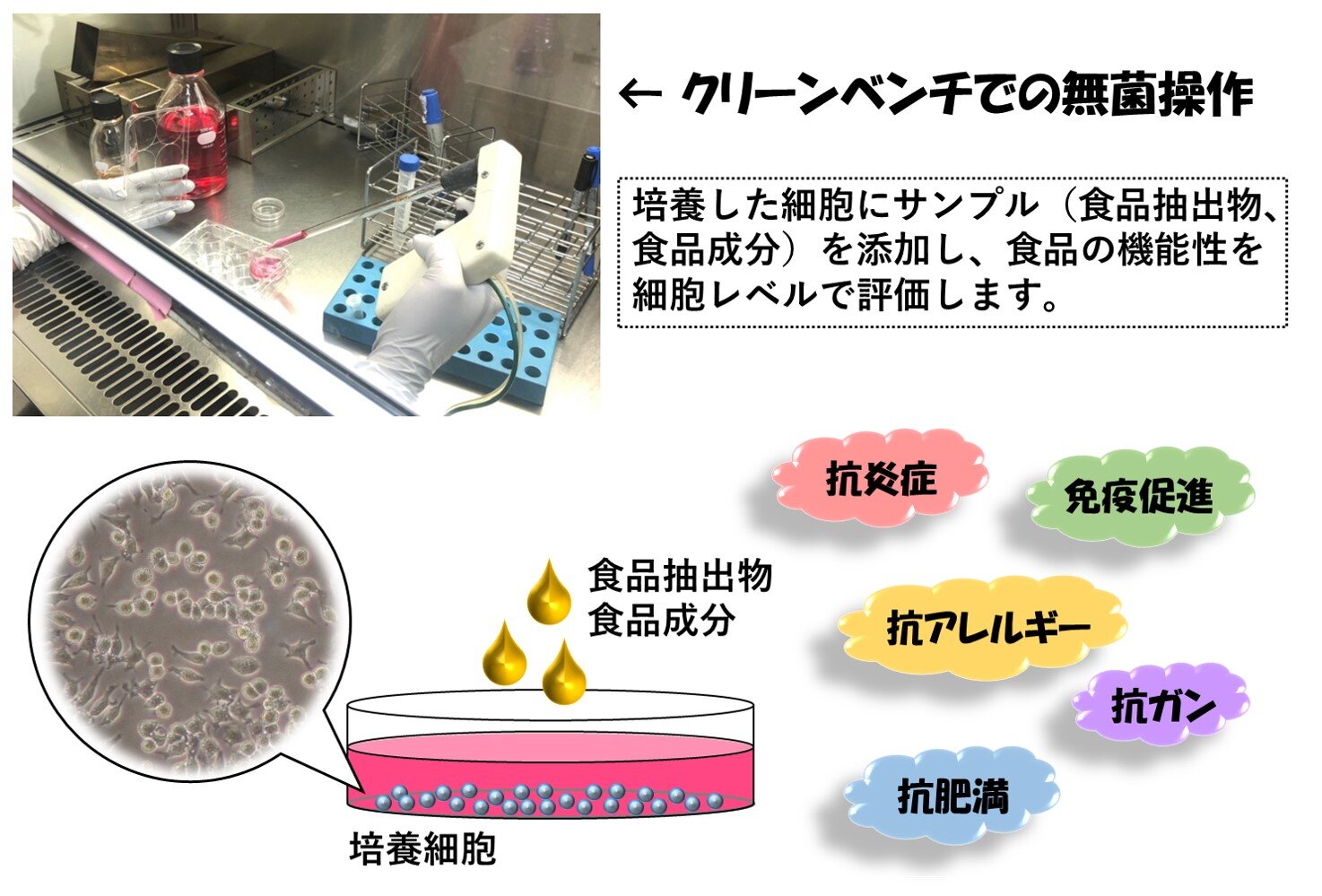

動物細胞培養技術や分子生物学的手法を用いて、免疫調節活性や抗ガン活性などの生体調節機能を持つ機能性分子の探索と機能評価、および作用メカニズムの解明を行うとともに、その応用に関する研究と教育を行う。

食品機能学

食と健康をキーワードに、食品成分の第三次機能である生体調節機能を動物培養細胞や動物実験、さらにはヒト介入試験等により明らかにするとともに、それを活用した機能性食品の開発などへの応用も目指した教育研究を行う。

食品の機能性を健康づくりに役立てる

講師

石田 萌子

KEYWORD機能性食品、生体調節機能、細胞培養

動物細胞工学

動物細胞培養技術や分子生物学的手法を用いて、免疫調節活性や抗ガン活性などの生体調節機能を持つ機能性分子の探索と機能評価、および作用メカニズムの解明を行うとともに、その応用に関する研究と教育を行う。

食品機能学

食と健康をキーワードに、食品成分の第三次機能である生体調節機能を動物培養細胞や動物実験、さらにはヒト介入試験等により明らかにするとともに、それを活用した機能性食品の開発などへの応用も目指した教育研究を行う。

動物細胞工学

動物細胞培養技術や分子生物学的手法を用いて、免疫調節活性や抗ガン活性などの生体調節機能を持つ機能性分子の探索と機能評価、および作用メカニズムの解明を行うとともに、その応用に関する研究と教育を行う。

食品機能学

食と健康をキーワードに、食品成分の第三次機能である生体調節機能を動物培養細胞や動物実験、さらにはヒト介入試験等により明らかにするとともに、それを活用した機能性食品の開発などへの応用も目指した教育研究を行う。

最近、機能性食品という言葉に触れる機会が増えていませんか。食品には、栄養やおいしさのほかに、私たちの健康の維持・増進に役立つ生体調節機能があります。この機能をもとに、特定保健用食品や機能性表示食品が開発され、食による健康づくりが活発化しています。私は、未だ研究が進んでいない食品について、抗炎症効果や抗アレルギー効果、抗肥満効果などの機能性を培養細胞や実験動物を用いて評価しています。その食品から効果を示している成分を見つけ出し、どの様に効果を発揮しているのか、どの程度食べれば効果が得られるのかを研究しています。これらの科学的な根拠をもとに、新しい機能性食品を開発することが私の研究の目標です。

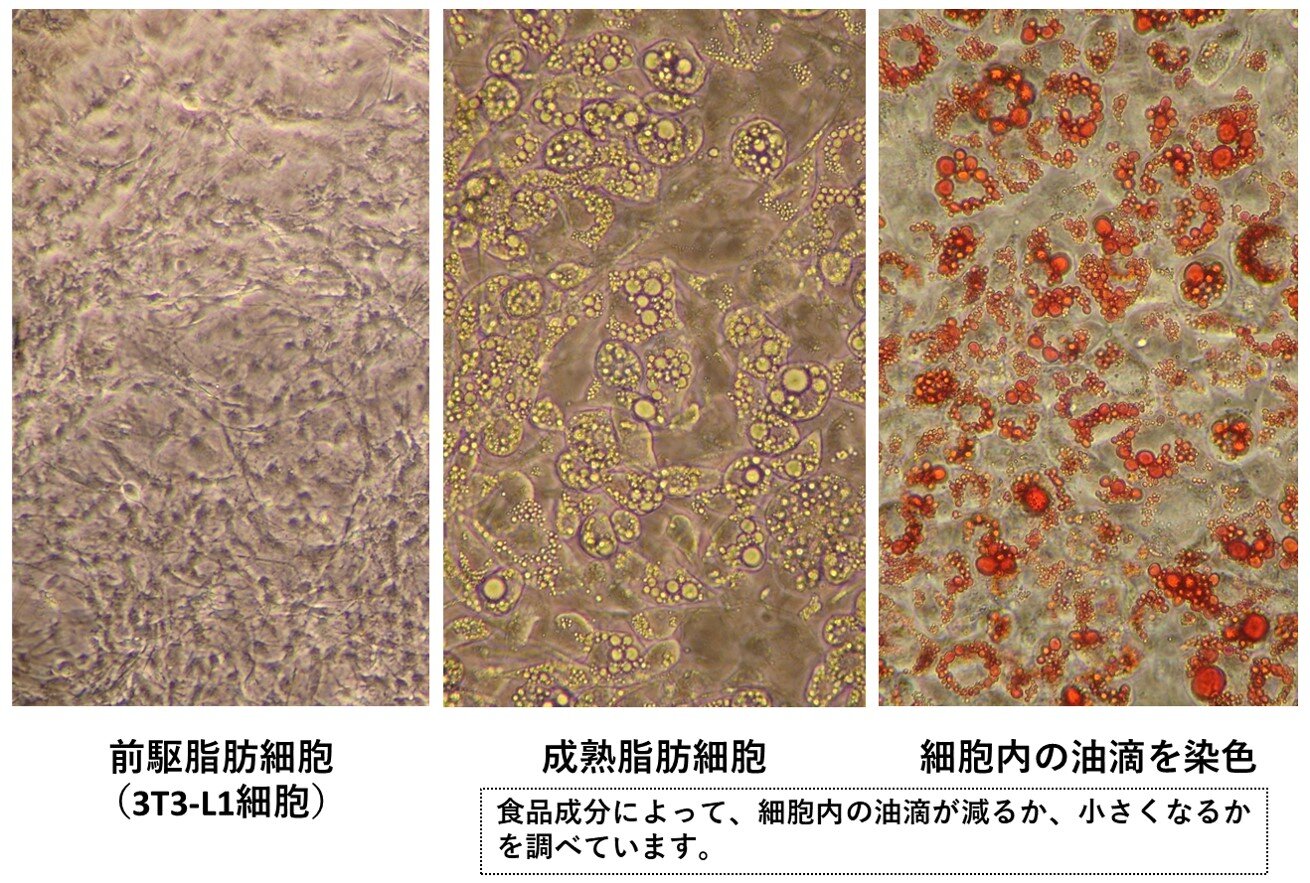

肥満は万病のもと!と言われるほど、多くの病気に関係しています。前駆脂肪細胞は線維状の形をしていますが、脂肪細胞への分化が進行すると細胞内に丸い油滴を観察することができます。この油滴は、細胞内に蓄積された脂肪であり、これらの細胞が集まって皮下脂肪や内臓脂肪を形成しています。しかし、肥満にともない脂肪の蓄積が増えると、糖代謝や脂質代謝を悪化させる悪玉物質の分泌が増え、生活習慣病の原因となります。そこで、脂肪細胞内の脂肪量を減らし、肥満を抑える効果がある食品成分を探索しています。普段の食事に+αすることで肥満を解消し、生活習慣病の予防や改善に繋がる機能性食品への応用を目指しています。