教員一覧Faculty's List

生命機能学科・専攻応用生命化学コース・健康機能栄養科学特別コース

液胞の機能を人々の生活に役立てる

准教授

河田 美幸

KEYWORD酵母、液胞、トランスポーター

遺伝子制御工学

生体の環境応答機構を、分子レベルより総合的に理解することを目的として、分子生物学、細胞生化学分野の教育と研究を行う。生体膜のはたらき、特に物質輸送、エネルギー代謝などに焦点を当て、遺伝子工学、蛋白質工学の手法を用いて、新規の機能性分子の創成と産業利用を目指す。

基礎食品科学

食品の素材は主に、生物体そのものまたは生物体の加工物からなっており。これらの素材の科学的基礎研究は、食品の新たな機能発見、機能発現メカニズム解明につながるものである。また、現在は食品として利用されていない未利用生物資源も、その研究によって食品への新たな利用につながる可能性がある。本研究分野は、物体に含まれる分子の機能性解析と食品への応用のための高機能化、未利用生物資源の食品への利用 を目的とした教育、基礎研究を分野横断的に行う教育分野である。

遺伝子制御工学

生体の環境応答機構を、分子レベルより総合的に理解することを目的として、分子生物学、細胞生化学分野の教育と研究を行う。生体膜のはたらき、特に物質輸送、エネルギー代謝などに焦点を当て、遺伝子工学、蛋白質工学の手法を用いて、新規の機能性分子の創成と産業利用を目指す。

基礎食品科学

食品の素材は主に、生物体そのものまたは生物体の加工物からなっており。これらの素材の科学的基礎研究は、食品の新たな機能発見、機能発現メカニズム解明につながるものである。また、現在は食品として利用されていない未利用生物資源も、その研究によって食品への新たな利用につながる可能性がある。本研究分野は、物体に含まれる分子の機能性解析と食品への応用のための高機能化、未利用生物資源の食品への利用 を目的とした教育、基礎研究を分野横断的に行う教育分野である。

※農学研究科研究グループ(ARG)「生命機能科学応用開発グループ」メンバー

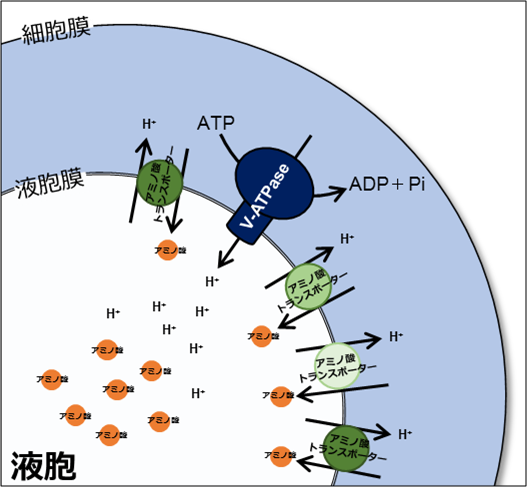

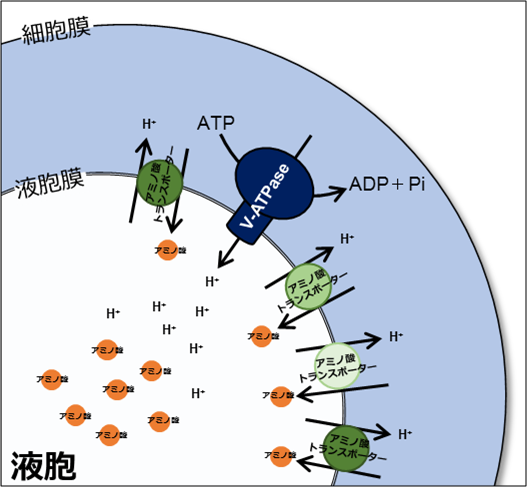

教育・研究内容1液胞にはなぜアミノ酸が蓄積するのか?

パンやお酒の製造に利用される酵母は、私たちにとって身近な微生物といえます。酵母の細胞内には「液胞」と呼ばれる細胞内小器官が存在します。液胞の中には様々なイオンや代謝産物が蓄積しています。特にアミノ酸は、遊離アミノ酸全体量のうち約50%が液胞に存在し、塩基性アミノ酸(リジン・ヒスチジン・アルギニン)はその70~90%が液胞内に蓄積しています。液胞を覆う膜上にはアミノ酸輸送を行うタンパク質”アミノ酸トランスポーター”が存在し、エネルギーを消費してアミノ酸の出し入れを行っています。私達はこのトランスポーターの機能を明らかにすることで、液胞にアミノ酸が集積する仕組みを解明しようとしています。

酵母液胞へのアミノ酸取込み

酵母液胞へのアミノ酸取込み

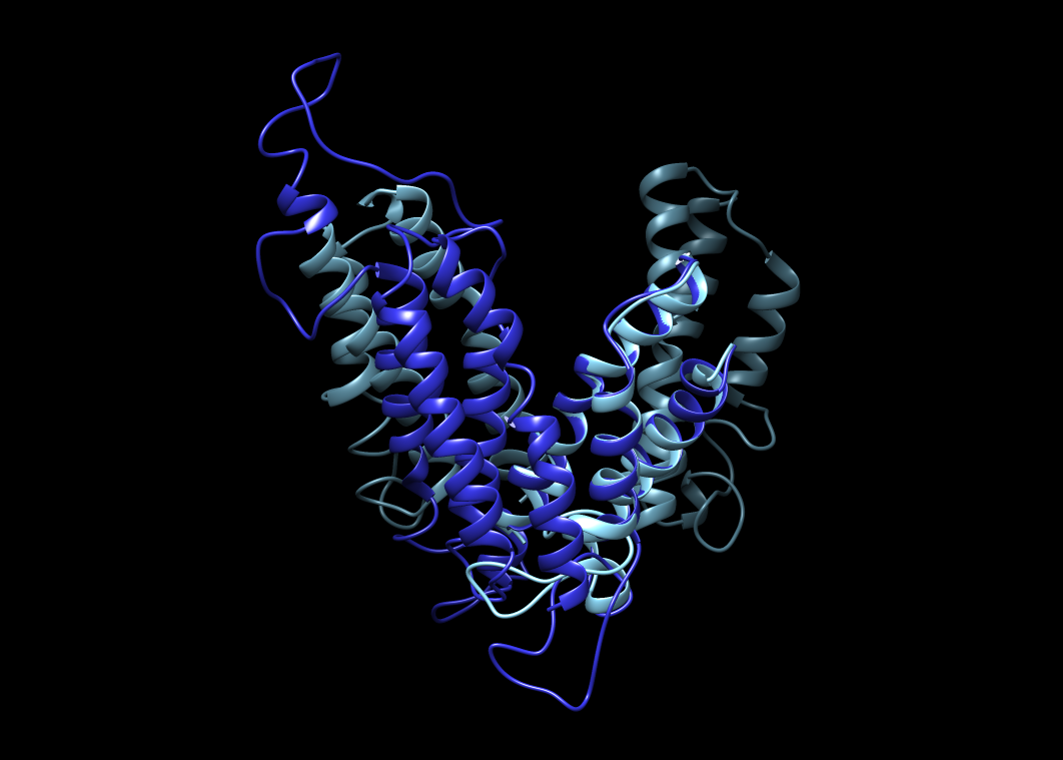

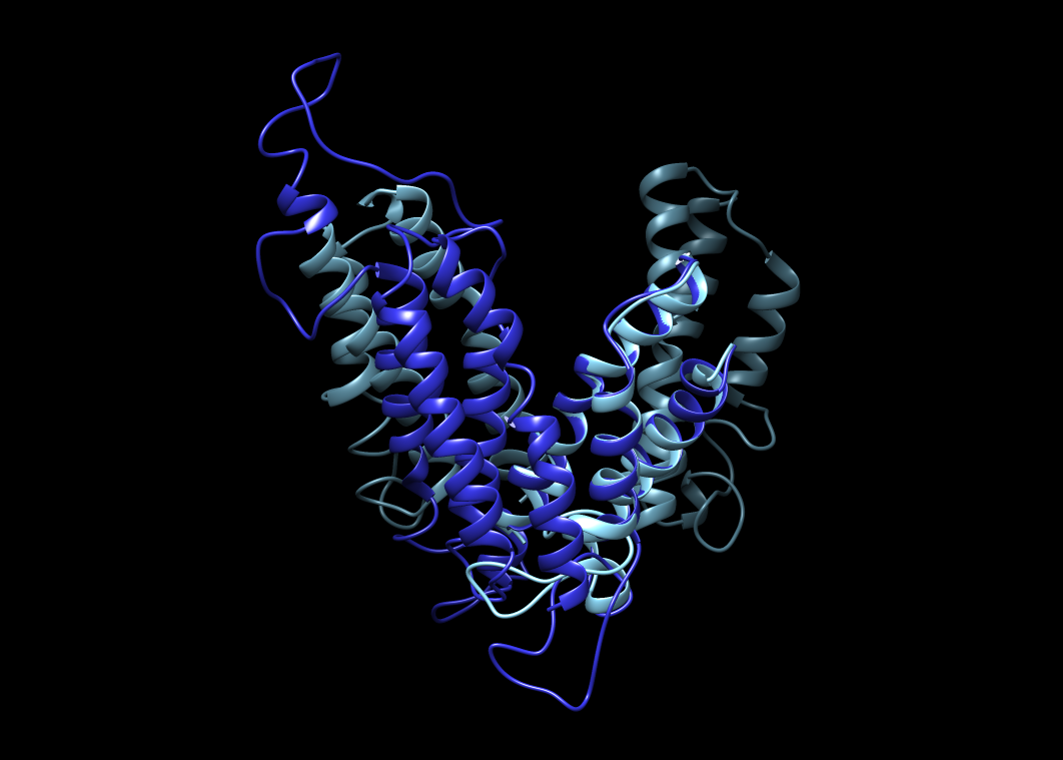

教育・研究内容2アミノ酸トランスポーターの作動機構から病気を考える

アミノ酸を輸送する液胞トランスポーターは、酵母をはじめとする真核微生物や植物の液胞膜だけでなく、私たちヒトのリソソーム膜にも存在し、その中には疾患関連遺伝子として知られるものもあります。液胞アミノ酸トランスポーターがいつ、どのようにアミノ酸を運ぶのか、その働きはどのように調節されていのるか等、トランスポーターの作動機構を酵母をモデルとして調べています。タンパク質が働くメカニズム解明に向けた研究から、ヒトの分子病態解明につながる結果が得られると考えています。

酵母(青)とヒト(水色)のアミノ酸トランスポーターの三次構造モデル

酵母(青)とヒト(水色)のアミノ酸トランスポーターの三次構造モデル

一覧に戻る