准教授

木村 誇

KEYWORD土砂災害、リモートセンシング、年代測定

治山・砂防学

森林の生育基盤となる山地環境を保全して山地災害の軽減を図るため、山地流域における土砂移動現象の実態解明と発生予測に関する教育研究を行う。

土砂災害の原因を突き止める、山の探偵

准教授

木村 誇

KEYWORD土砂災害、リモートセンシング、年代測定

治山・砂防学

森林の生育基盤となる山地環境を保全して山地災害の軽減を図るため、山地流域における土砂移動現象の実態解明と発生予測に関する教育研究を行う。

治山・砂防学

森林の生育基盤となる山地環境を保全して山地災害の軽減を図るため、山地流域における土砂移動現象の実態解明と発生予測に関する教育研究を行う。

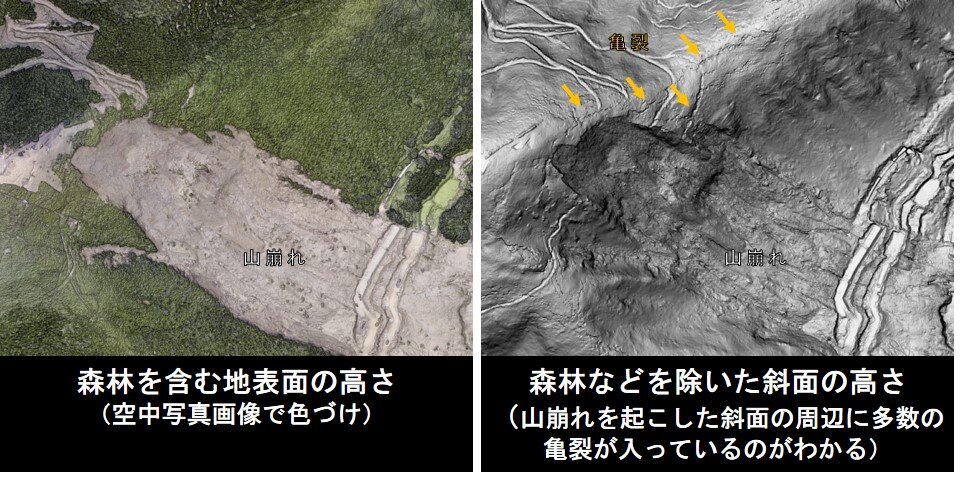

日本のように山がちな地域では、ひとたび大雨や地震があると多くの山崩れや土石流が発生します。こうした地域で土砂災害の発生やその兆候をつぶさに捉えるためには、広い範囲を俯瞰する「鳥の目」が必要になります。 近年は、人工衛星、航空機、ドローンなどを用いたリモートセンシング(遠隔からの地表探査)技術が発達したため、「より広く、より詳細な」地表の情報が得られるようになってきました。そこで、こうした情報を地質図や地形図などと統合して、土砂災害の危険性の高い場所を特定する手法を研究しています。 中でも、航空レーザー測量は、森林とその下の斜面のかたちを同時に計測することができる画期的な技術です。測量データから森林や斜面の立体形状を解析し、山崩れの兆候となるごく小さな斜面の変形などを検出しようとしています。

前述の航空レーザー測量データを解析していると、現在は森林に覆われた斜面にも古い山崩れや土石流の傷あとが無数に残されていることがわかります。その中には、甚大な土砂災害につながる恐れのある大規模な山崩れの痕跡もあります。 しかし、こうした山崩れの多くは記録がなく、いつ、どのようにして起きたのかがわかりません。将来、大規模な山崩れが発生する可能性がどの程度あるか予測するためにも、長期にわたる土砂災害の歴史を繙いていく必要があります。 そこで、樹木の年輪や有機物中の放射性炭素濃度、噴火した年代のわかっている火山灰などを用いて地層の年代を測定し、大規模な山崩れがいつ、どのようにして起きたのかを解明しようとしています。