教授

岸田 太郎

KEYWORD非栄養素、栄養生理効果、非栄養的機能

栄養科学

食物成分の健康との関わりを実験動物、生化学的手段を用いて明らかにしようとする等の研究とその基礎となる教育を行う。

地域健康栄養学

食が健康に及ぼす影響を明らかにするための栄養疫学研究(観察型研究、介入研究)を実施する。栄養疫学・統計学的知識をはじめ、栄養疫学研究を遂行するための教育を行う。

食物と健康の関りはまだまだわからないことだらけ

教授

岸田 太郎

KEYWORD非栄養素、栄養生理効果、非栄養的機能

栄養科学

食物成分の健康との関わりを実験動物、生化学的手段を用いて明らかにしようとする等の研究とその基礎となる教育を行う。

地域健康栄養学

食が健康に及ぼす影響を明らかにするための栄養疫学研究(観察型研究、介入研究)を実施する。栄養疫学・統計学的知識をはじめ、栄養疫学研究を遂行するための教育を行う。

栄養科学

食物成分の健康との関わりを実験動物、生化学的手段を用いて明らかにしようとする等の研究とその基礎となる教育を行う。

地域健康栄養学

食が健康に及ぼす影響を明らかにするための栄養疫学研究(観察型研究、介入研究)を実施する。栄養疫学・統計学的知識をはじめ、栄養疫学研究を遂行するための教育を行う。

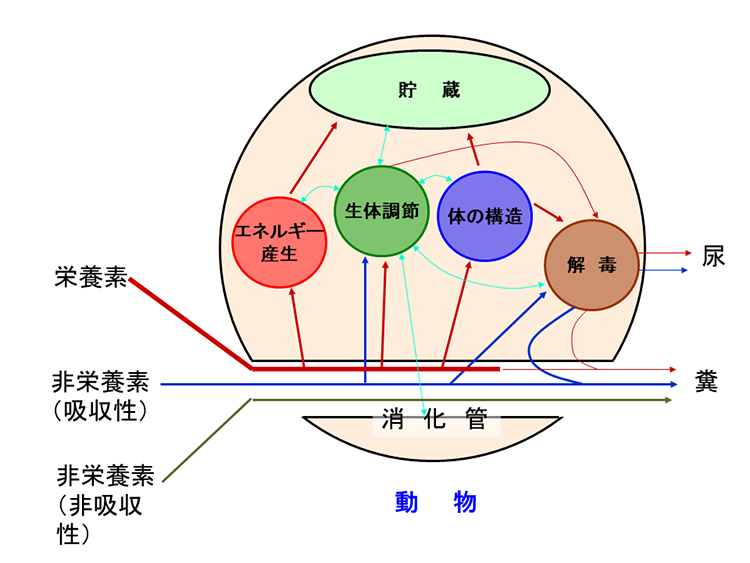

現代社会に生きる私たちは、その時おいしそうに思ったものを求めて食べていますが、生き物としての私たちは生きるための栄養素を獲得するために食べ物を食べています。食べ物は栄養素だけでできている訳では無く、栄養素以外のものも沢山含まれています。栄養素の様に私たちに吸収されて体に入ってくるものもあれば、食べても全く吸収されないものもあります。こうした非栄養素も我々の体内や、消化管の中で何かしていることが明らかになり、種類によっては我々の健康に役立っていることも明らかになりつつあります。栄養科学教育分野では、吸収されるものとしてポリフェノール類を、吸収されないものとして食物繊維を取り上げ、研究しています。

私たちが食べたタンパク質はアミノ酸へと消化されて吸収され、その時必要なタンパク質へと再構築されます。これがタンパク質の栄養機能であり、良質な食品タンパク質とはタンパク質を構成するアミノ酸をバランスよく含んだものだと言えます。しかし、最近になって、あるタンパク質、あるいはその分解過程で発生したペプチドを食べることで、もともとの栄養機能では説明できない出来事が私たちの体の中で起こっていることが明らかになっています。栄養科学教育分野ではスケトウダラタンパク質を食べた時に、筋力トレーニングもさせていないのに筋肉重量が増加するという不思議な現象をはじめ、様々なタンパク質の非栄養現象を検討しています。