准教授

西 甲介

KEYWORD生物活性物質、健康の維持増進、食品機能

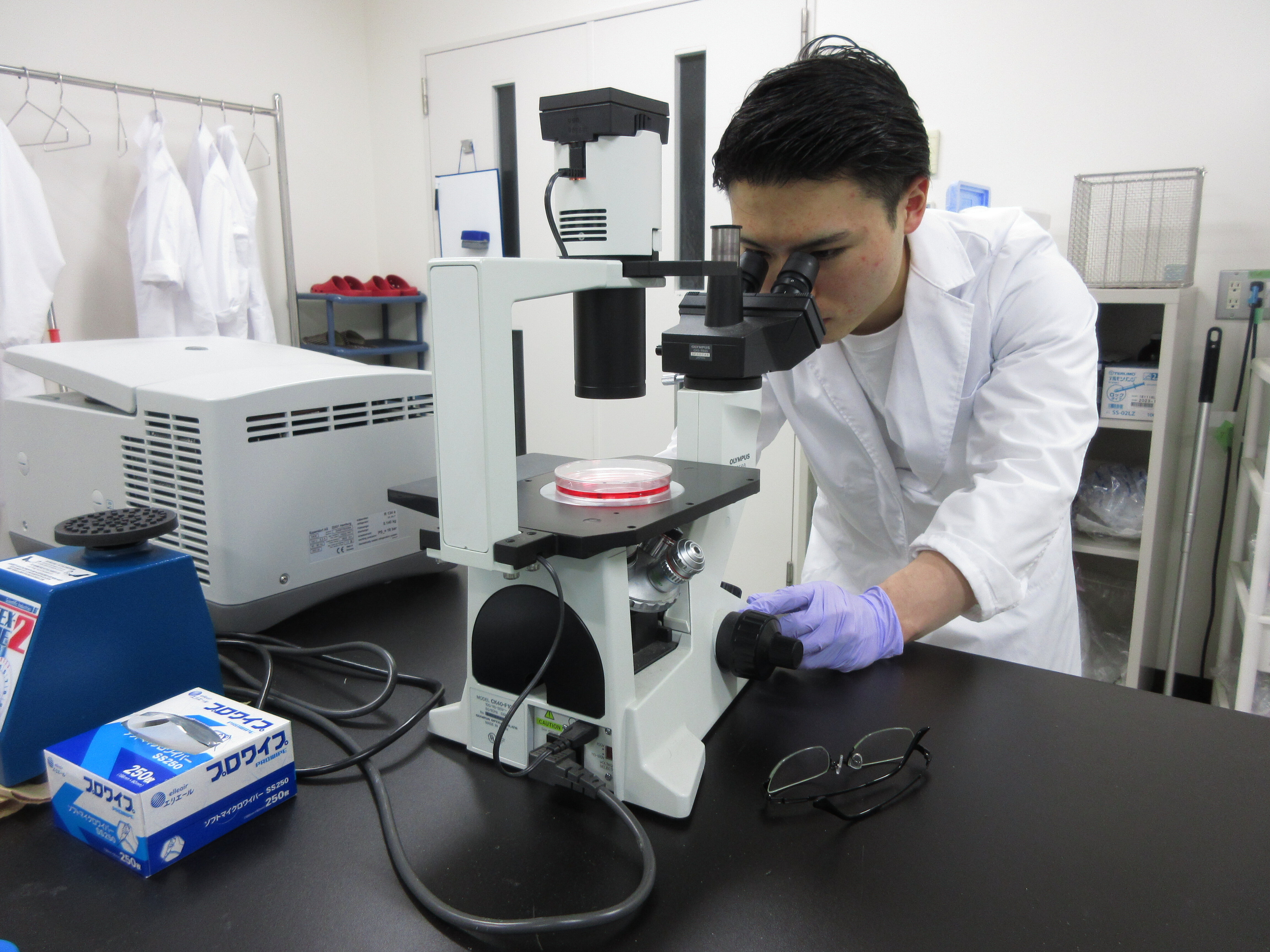

動物細胞工学

動物細胞培養技術や分子生物学的手法を用いて、免疫調節活性や抗ガン活性などの生体調節機能を持つ機能性分子の探索と機能評価、および作用メカニズムの解明を行うとともに、その応用 に関する研究と教育を行う。

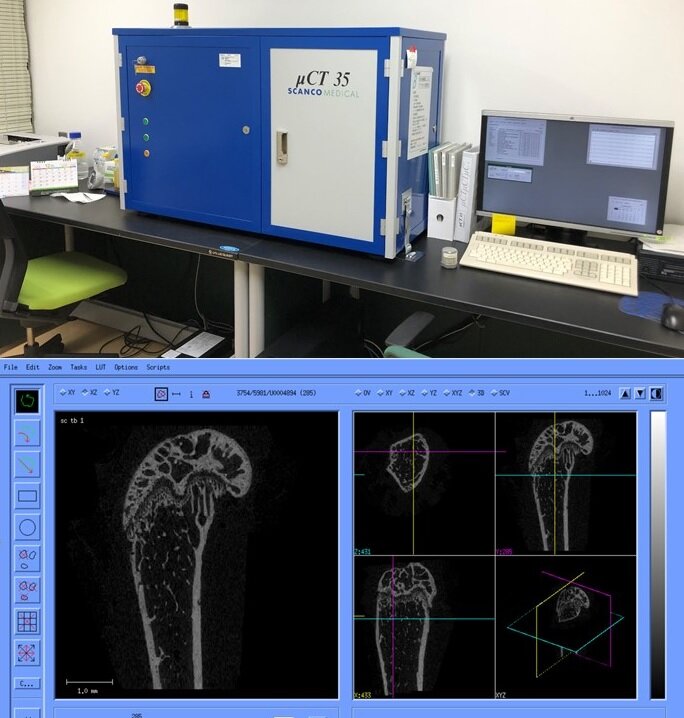

食品機能学

食と健康をキーワードに、食品成分の第三次機能である生体調節機能を動物培養細胞や動物実験、さらにはヒト介入試験等により明らかにするとともに、それを活用した機能性食品の開発などへの応用も目指した教育研究を行う。