准教授

斎藤 大樹

KEYWORD発生工学、養殖、育種

水産生命科学

増養殖をはじめ水産現場で生起する問題点の解決、水産業の生産性向上に繋がる基礎技術の開発、および新しい養殖種の開発に関する教育研究を行う。

発生学から品質評価まで養殖研究を追求する

准教授

斎藤 大樹

KEYWORD発生工学、養殖、育種

水産生命科学

増養殖をはじめ水産現場で生起する問題点の解決、水産業の生産性向上に繋がる基礎技術の開発、および新しい養殖種の開発に関する教育研究を行う。

水産生命科学

増養殖をはじめ水産現場で生起する問題点の解決、水産業の生産性向上に繋がる基礎技術の開発、および新しい養殖種の開発に関する教育研究を行う。

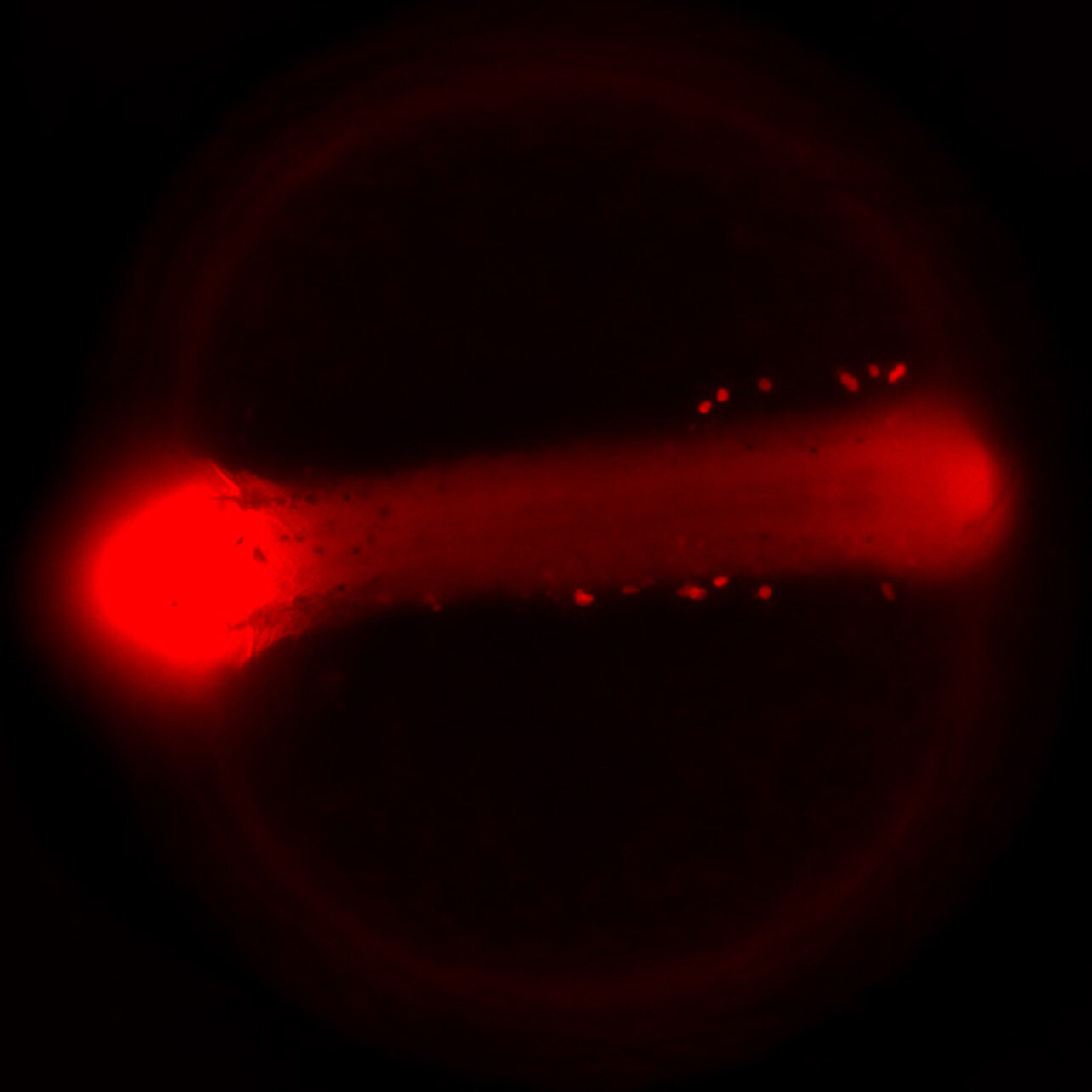

養殖魚においては、繁殖させない「不妊化技術」の開発は極めて重要です。一般的に、繁殖期には性成熟にエネルギーが使われてしまい、養殖魚の成長が悪くなるばかりでなく、味も落ちてしまいます。また、「借腹生産技術」などの新しい生物生産技術の確立には、不妊化技法は必須の要素となっています。そこで私たちの研究室では、発生工学的手法を用いた養殖魚の不妊化技術の開発を目指しています。具体的には、始原生殖細胞の発生学的起源を明らかにした上で、紫外線照射による不妊化を検討しています。よりコントロールされた紫外線照射のために、照射装置を自作するところから研究を行っています。

養殖魚の品質は、養殖魚の遺伝的組成、飼育法、季節、性成熟の程度、水揚げ方法、締め方、保存温度、保存期間、調理法などに大きな影響を受けます。私たちは、「高品質」な養殖魚の生産を実現するため、1個体からこれらすべての要素に関する大量の情報を収集し、それを多数の個体で蓄積することによる大規模データを構築しています。その基盤情報を利用して、エビデンスに基づいた最適品質保持条件を検討するとともに、DNAマーカーを用いて優良家系の選抜育種を行っています。このような研究を経て選抜したマグロ類の「スマ」親魚を用いて、愛媛県の協力で種苗生産を行い、愛媛県で養殖されるブランドスマである「媛貴海」および「媛スマ」として出荷されています。