教授

関藤 孝之

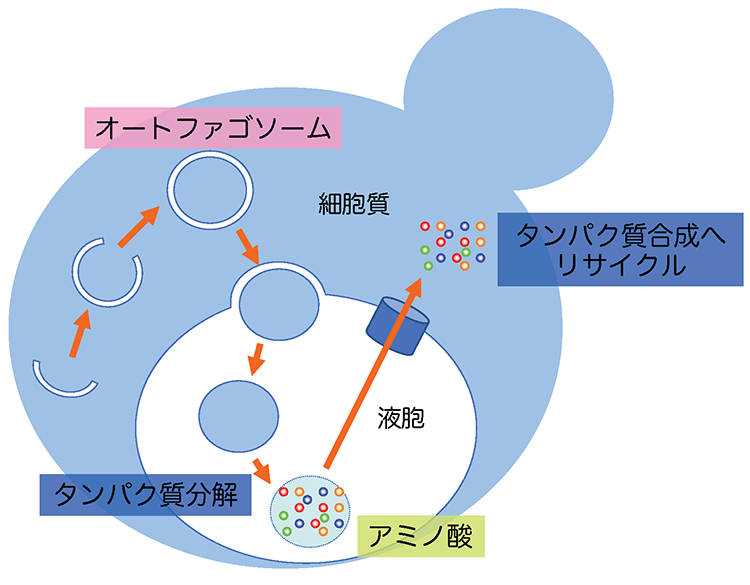

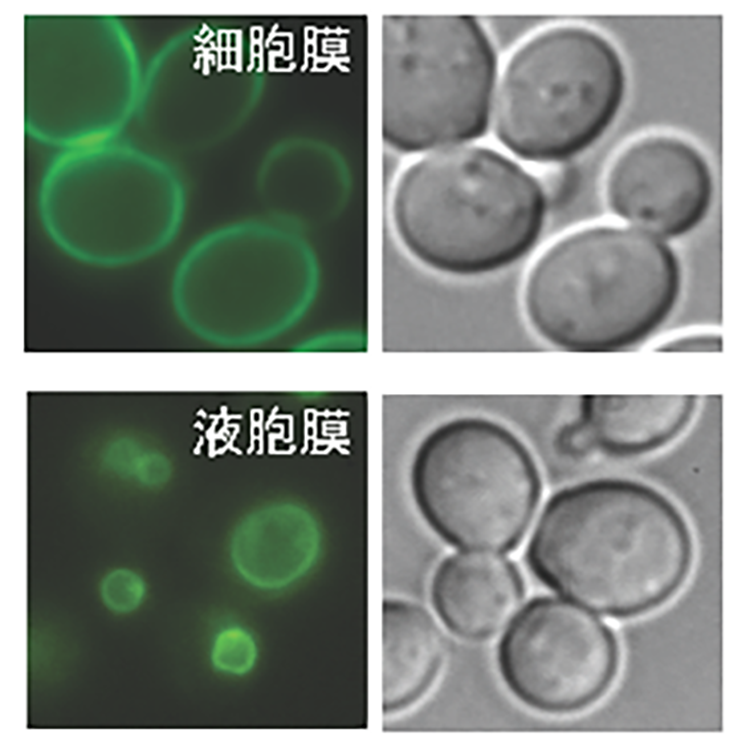

KEYWORD液胞、オートファジー、トランスポーター

遺伝子制御工学

生体の環境応答機構を、分子レベルより総合的に理解することを目的として、分子生物学、細胞生化学分野の教育と研究を行う。生体膜のはたらき、特に物質輸送、エネルギー代謝などに焦点を当て、遺伝子工学、蛋白質工学の手法を用いて、新規の機能性分子の創成と産業利用を目指す。

基礎食品科学

食品の素材は主に、生物体そのものまたは生物体の加工物からなっており。これらの素材の科学的基礎研究は、食品の新たな機能発見、機能発現メカニズム解明につながるものである。また、現在は食品として利用されていない未利用生物資源も、その研究によって食品への新たな利用につながる可能性がある。本研究分野は、物体に含まれる分子の機能性解析と食品への応用のための高機能化、未利用生物資源の食品への利用 を目的とした教育、基礎研究を分野横断的に行う教育分野である。