准教授

髙田 昌嗣

KEYWORDバイオマス科学、リグニン、樹木細胞壁

木質バイオマス変換

再生可能で環境親和的なバイオマスを資源・エネルギー源として総合的に活用するために、バイオマスの代表である森林資源を利用したアルコール、メタンへの変換及び熱・エネルギー変換技術等を開発する。

身の回りの森林資源は宝の山かも?

准教授

髙田 昌嗣

KEYWORDバイオマス科学、リグニン、樹木細胞壁

木質バイオマス変換

再生可能で環境親和的なバイオマスを資源・エネルギー源として総合的に活用するために、バイオマスの代表である森林資源を利用したアルコール、メタンへの変換及び熱・エネルギー変換技術等を開発する。

木質バイオマス変換

再生可能で環境親和的なバイオマスを資源・エネルギー源として総合的に活用するために、バイオマスの代表である森林資源を利用したアルコール、メタンへの変換及び熱・エネルギー変換技術等を開発する。

持続可能な社会を目指し、樹木からエネルギーや役立つ物質を作る研究が進められています。その中でも、樹木の構成成分の一つである「リグニン」に注目しています。リグニンは地球上に多く存在するものの、化学構造が複雑で活用が難しいため、十分に使われていません。そこで、高温高圧の熱化学処理技術を使ってリグニンを樹木から取り出し、有用な化学物質へ変える方法を研究しています。また、樹木の種類や使う薬品によってリグニンの分解のされ方が異なるため、化学分析や顕微鏡観察を行い、リグニンの分解の仕組みを解明しようとしています。この研究が進めば、リグニンの活用が広がり、石油の代わりになる新しい資源として役立つ可能性があります。

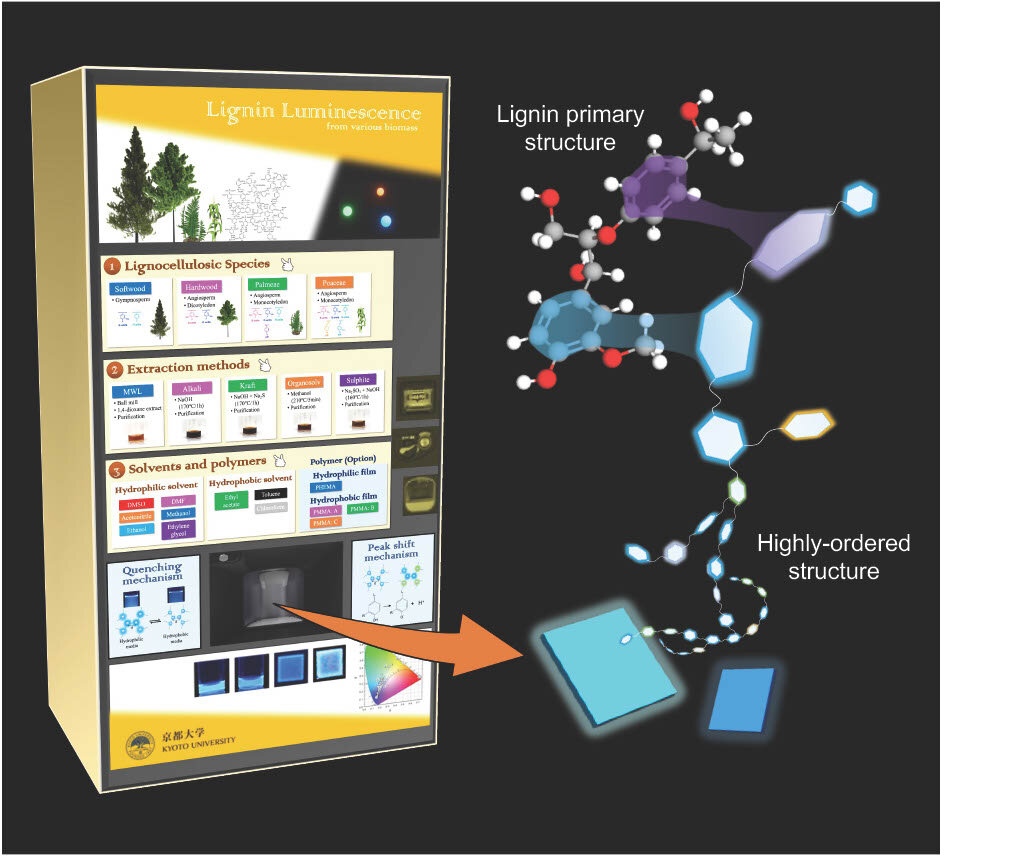

リグニンはもともと光を発する性質(自家蛍光)を持っていますが、その構造がとても複雑なため、光の強さや色を自由に調整することが難しく、実用化が進んでいません。そこで私たちは、リグニンの光る特性を活かした新しい材料を開発するために、「どうすればより強く光るか」「さまざまな色を出せるか」を研究しています。具体的には、リグニンの種類や抽出方法を変えたり、溶媒やポリマーを工夫することで、光る部分(発色団構造)の環境を調整し、発光の強さや色をコントロールすることに成功しました。現在は、熱化学処理や遺伝子組換え技術を使って、新しい発色団構造を作り出し、リグニンの発光特性をさらに向上させることを目指しています。