教授

高橋 真

KEYWORD残留性有機汚染物質、内分泌かく乱、機器分析

環境計測学

微量環境汚染物質の環境動態解明やリスク評価に資する化学的計測法や生態影響試験法の開発および各種環境・生態影響調査に係る教育研究を行う。また、循環型社会の推進に資する廃棄物の適正処理や再資源化技術、排水管理手法の評価・提案に係る教育研究を行う。

環境汚染物質のゆくえとリスクを見極める

教授

高橋 真

KEYWORD残留性有機汚染物質、内分泌かく乱、機器分析

環境計測学

微量環境汚染物質の環境動態解明やリスク評価に資する化学的計測法や生態影響試験法の開発および各種環境・生態影響調査に係る教育研究を行う。また、循環型社会の推進に資する廃棄物の適正処理や再資源化技術、排水管理手法の評価・提案に係る教育研究を行う。

環境計測学

微量環境汚染物質の環境動態解明やリスク評価に資する化学的計測法や生態影響試験法の開発および各種環境・生態影響調査に係る教育研究を行う。また、循環型社会の推進に資する廃棄物の適正処理や再資源化技術、排水管理手法の評価・提案に係る教育研究を行う。

※農学研究科研究グループ(ARG)「農環境・生態系の保全と食の安全に係る包括的有害物質監視・リスク評価研究グループ」メンバ-

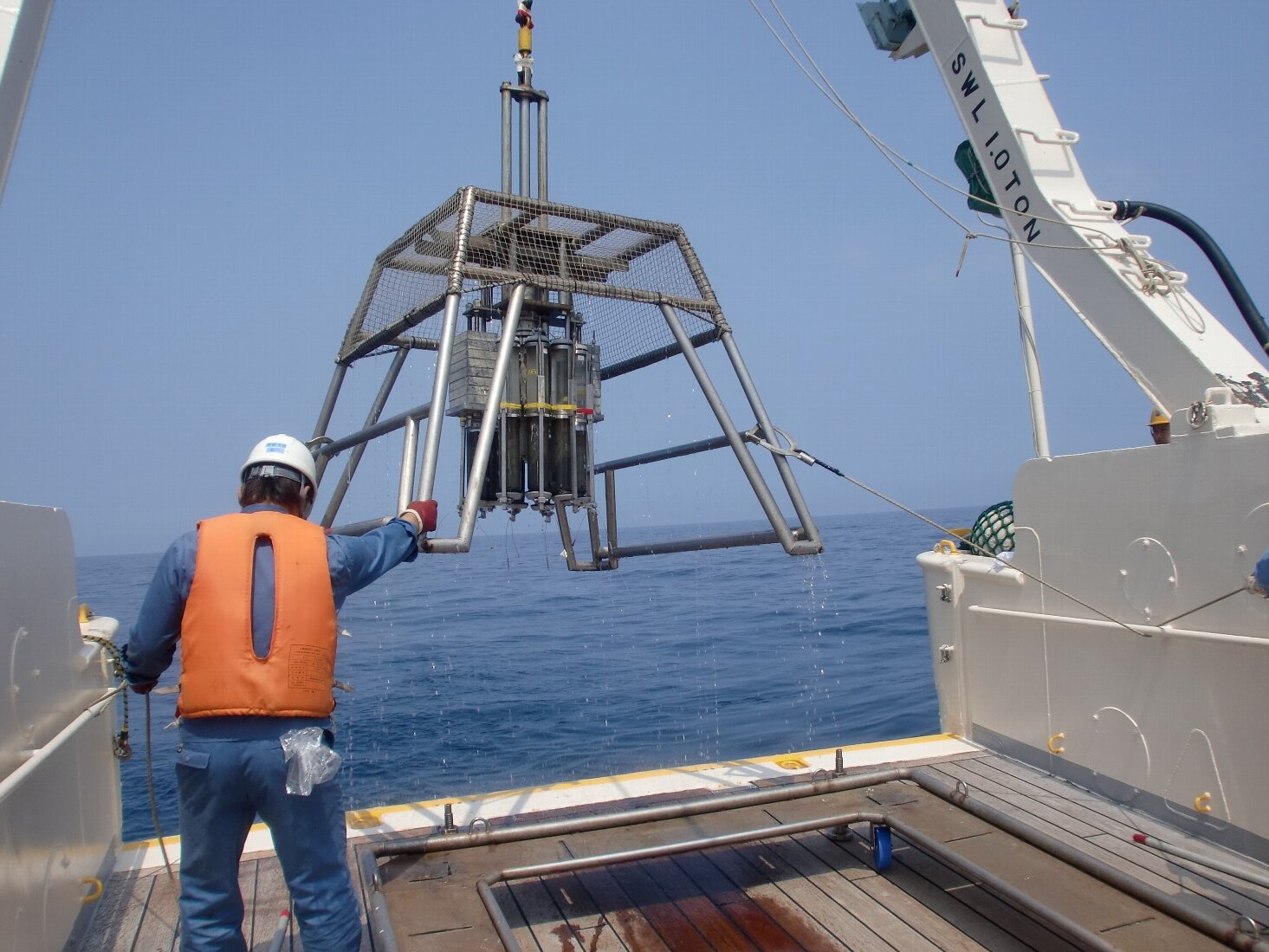

環境中で分解されにくく、生物に蓄積するような「残留性有機汚染物 質」による汚染は、近年地球規模で広がっています。PCBやダイオキシン 類のように、すでに法律等で廃絶・削減が進められている物質もあります が、類似の性質を持った化学物質が、今なお利用され、環境中に存在して います。私たちの研究室では、そうした微量かつ残留性の化学物質による “グローカル(Global&Local)”な汚染実態の解明を目指して、様々な分析法の開発や環境調査を行っています。調査研究の対象は、地域の河川等から、アジアの都市大気、沿岸や深海の生態系まで、幅広い地域・媒体が 対象です。身近な化学汚染の広がりや遠隔地への物質輸送などに関する“新たな発見”が、私たちの健康と地球環境を守ることにつながります。

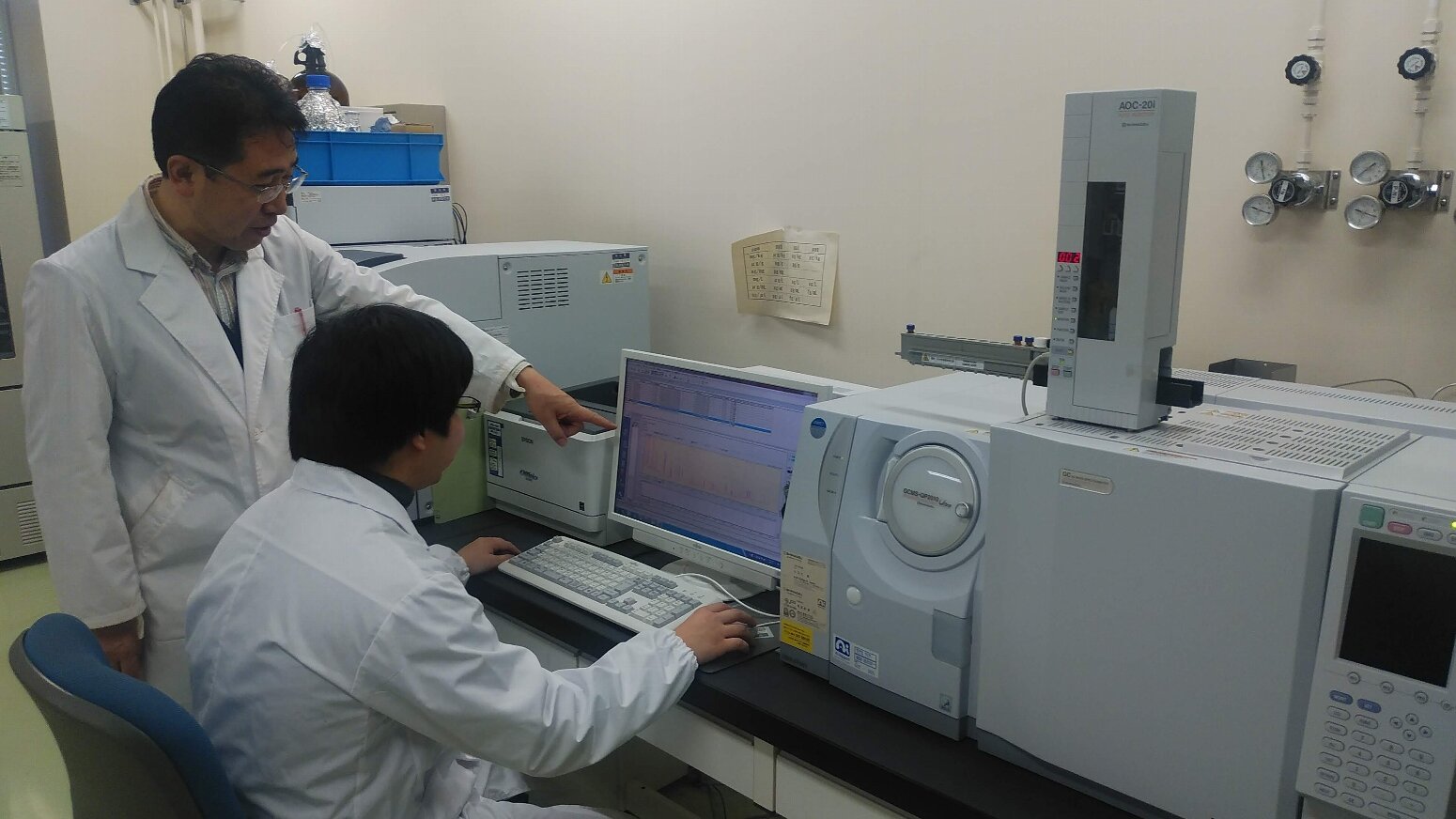

現在、私たちの身の回りでは、数万種類に及ぶ化学物質が利用されており、新たな化学物質の開発・生産も進んでいます。一方、法律等によって 環境や生態系における汚染監視やリスク評価が行われている化学物質は、 そのごく一部にすぎません。化学物質の多様化が進むなか、従来のモニタ リングや毒性試験だけでは、その汚染の実態やリスクが十分に把握できて いない可能性があります。私たちの研究室では、質量分析装置等による先 端的な機器分析や遺伝子導入細胞等によるバイオアッセイを活用して、環境中や廃棄物に含まれる化学物質を網羅的に測定する手法や内分泌かく 乱などの毒性を包括的に検知する手法の開発と応用に取り組んでいます。これらの“新たな手法”が未来の環境保全に役立ちます。