助教

竹内 久登

KEYWORD魚病、赤潮、環境DNA

水産環境科学

水 産資源や養殖漁場を持続的に利用し、将来にわたって水産業を発展させていく上で基盤となる漁場環境の保全や修復、水産資源の管理、生物多様性の維持、遺伝的多様性の保全、赤潮の発生予測など、地域の環境問題を取り込みながら総合的に教育研究する。

微生物による養殖被害の発生メカニズムを知る

助教

竹内 久登

KEYWORD魚病、赤潮、環境DNA

水産環境科学

水 産資源や養殖漁場を持続的に利用し、将来にわたって水産業を発展させていく上で基盤となる漁場環境の保全や修復、水産資源の管理、生物多様性の維持、遺伝的多様性の保全、赤潮の発生予測など、地域の環境問題を取り込みながら総合的に教育研究する。

水産環境科学

水 産資源や養殖漁場を持続的に利用し、将来にわたって水産業を発展させていく上で基盤となる漁場環境の保全や修復、水産資源の管理、生物多様性の維持、遺伝的多様性の保全、赤潮の発生予測など、地域の環境問題を取り込みながら総合的に教育研究する。

ウイルス・細菌・寄生虫など、様々な微生物により引き起こされる魚病は、年間で100億円近くの養殖被害をもたらしており、安定した養殖生産に向けては魚病被害をいかに防いでいくかが重要になります。しかしながら、ワクチンや薬剤が有効なものは一部に限られており、また多くの魚病が養殖場でどのように発生するかはよくわかっていないことから、十分な対策ができているとはいえない現状があります。そこで私たちは、水や泥などから生き物のDNAを検出する「環境DNA技術」や魚病診断技術を用いて、実際の養殖場で魚病微生物が養殖魚がどのようにせめぎ合い、魚病として発生するのかを解明するために調査を行っています。

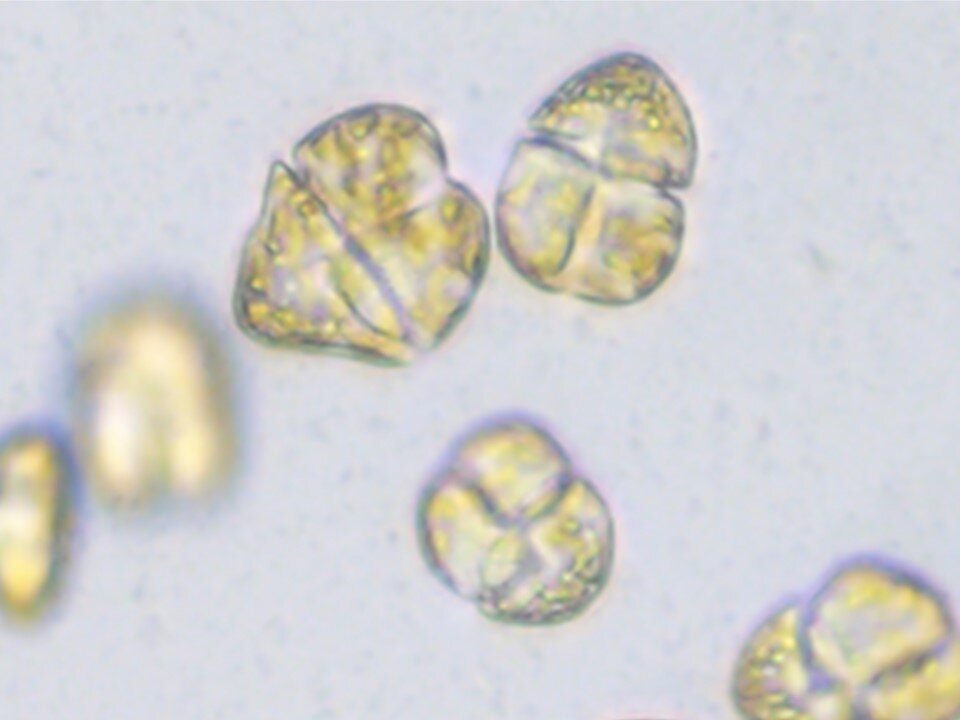

赤潮とは植物プランクトンの増殖により水が着色することで、養殖魚を呼吸困難にさせて大量死を引き起こし、数十億円の被害を及ぼすこともあります。赤潮は多くの場合突発的に発生するので、効果的な対策をとることができないことがほとんどです。そこで私たちは、赤潮発生を予測することを目指して、原因となる植物プランクトンがどこで、どのように発生し、そしてなぜ赤潮を引き起こすのかを明らかにするために、環境DNA技術を用いた野外モニタリング調査を行っています。さらに、海洋中からプランクトンの天敵となる海洋細菌を探索して、赤潮被害を抑える技術へ応用するための研究にもチャレンジしています。