助教

横井 大洋

KEYWORD農薬化学、昆虫ホルモン、構造活性相関

生物有機化学

有機化学的手法を用いた天然物有機化合物及び合成化合物の生理活性、生理活性発現メカニズムに関する教育、研究を行い、生物資源、食品の機能解明を目指す。

化学の力で害虫の生育を制御する

助教

横井 大洋

KEYWORD農薬化学、昆虫ホルモン、構造活性相関

生物有機化学

有機化学的手法を用いた天然物有機化合物及び合成化合物の生理活性、生理活性発現メカニズムに関する教育、研究を行い、生物資源、食品の機能解明を目指す。

生物有機化学

有機化学的手法を用いた天然物有機化合物及び合成化合物の生理活性、生理活性発現メカニズムに関する教育、研究を行い、生物資源、食品の機能解明を目指す。

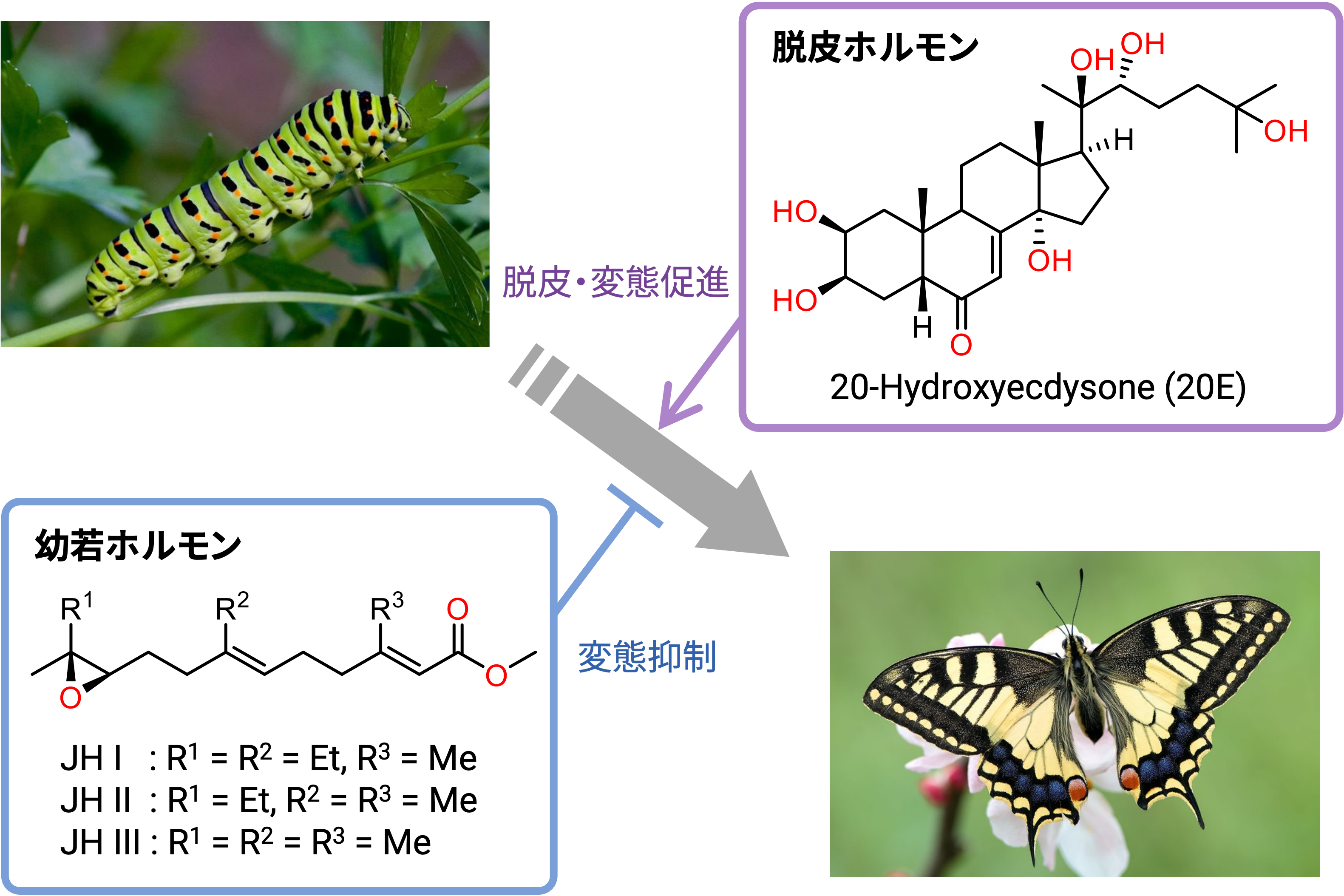

昆虫は脱皮と変態を繰り返して成長します。この過程は、脱皮ホルモンと幼若ホルモンという2つの昆虫ホルモンによって制御されています(図1)。昆虫ホルモン様活性化合物は、昆虫の正常な脱皮・変態を撹乱して死に至らしめることから、脊椎動物に対する安全性の高い殺虫剤として利用することができます。

私たちは、天然などから見出された昆虫ホルモン様活性化合物に着目し、これらの化学構造を変化させた際に、昆虫ホルモン受容体との相互作用の強さがどのように変化するかを丁寧に調べる研究(構造活性相関)を行なっています。これを通じて、昆虫ホルモン様活性化合物の作用メカニズムを分子レベル・エネルギーレベルで理解することを目的としています。

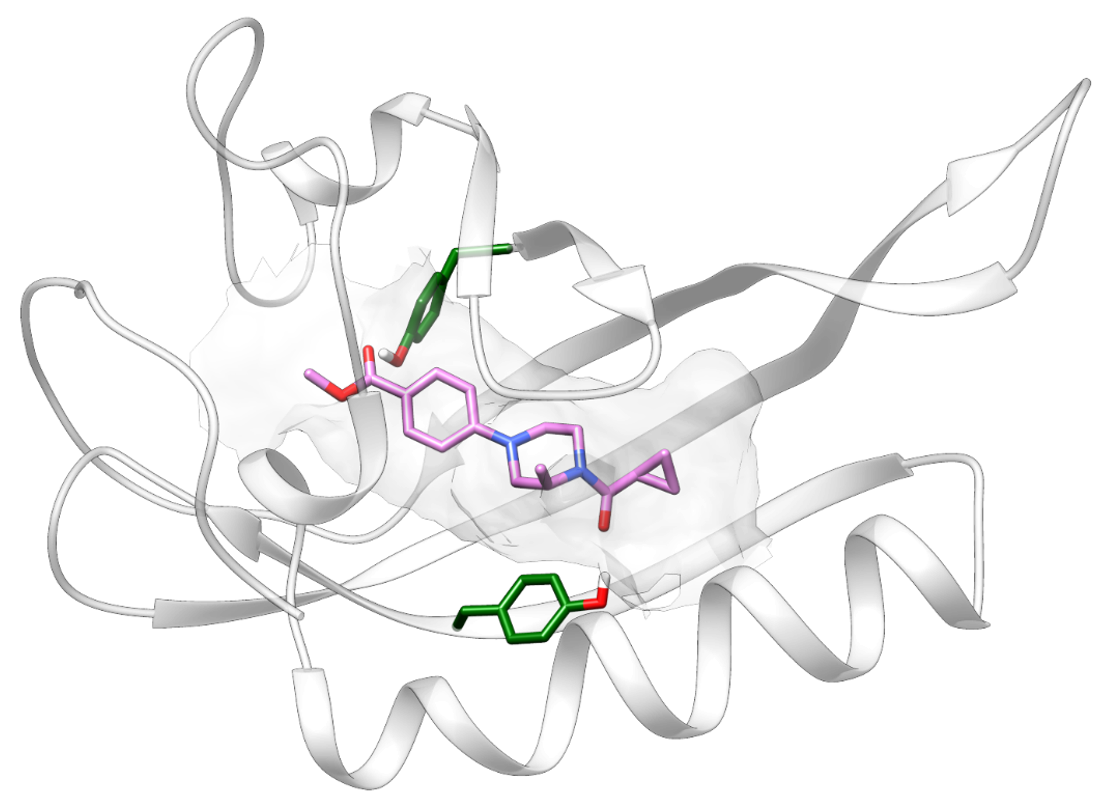

コンピュータケミストリーやケモインフォマティクスの手法を用いて、新しい昆虫ホルモン様活性化合物を探索しています。例えば、先に得られた構造活性相関の情報を、化合物の物理化学的性質を表すパラメータを用いて統計的に解析(定量的構造活性相関)することで、高活性が期待される化合物を合理的に分子設計しています。また、昆虫ホルモン受容体の三次元構造モデルを作成し、そのモデルに対して大規模な化合物ライブラリの結合シミュレーションを行うことで、新たな分子構造を持つ活性化合物を探索しています。実際に、昆虫幼若ホルモン様活性を持つ新規化合物を発見することに成功しました(図2)。