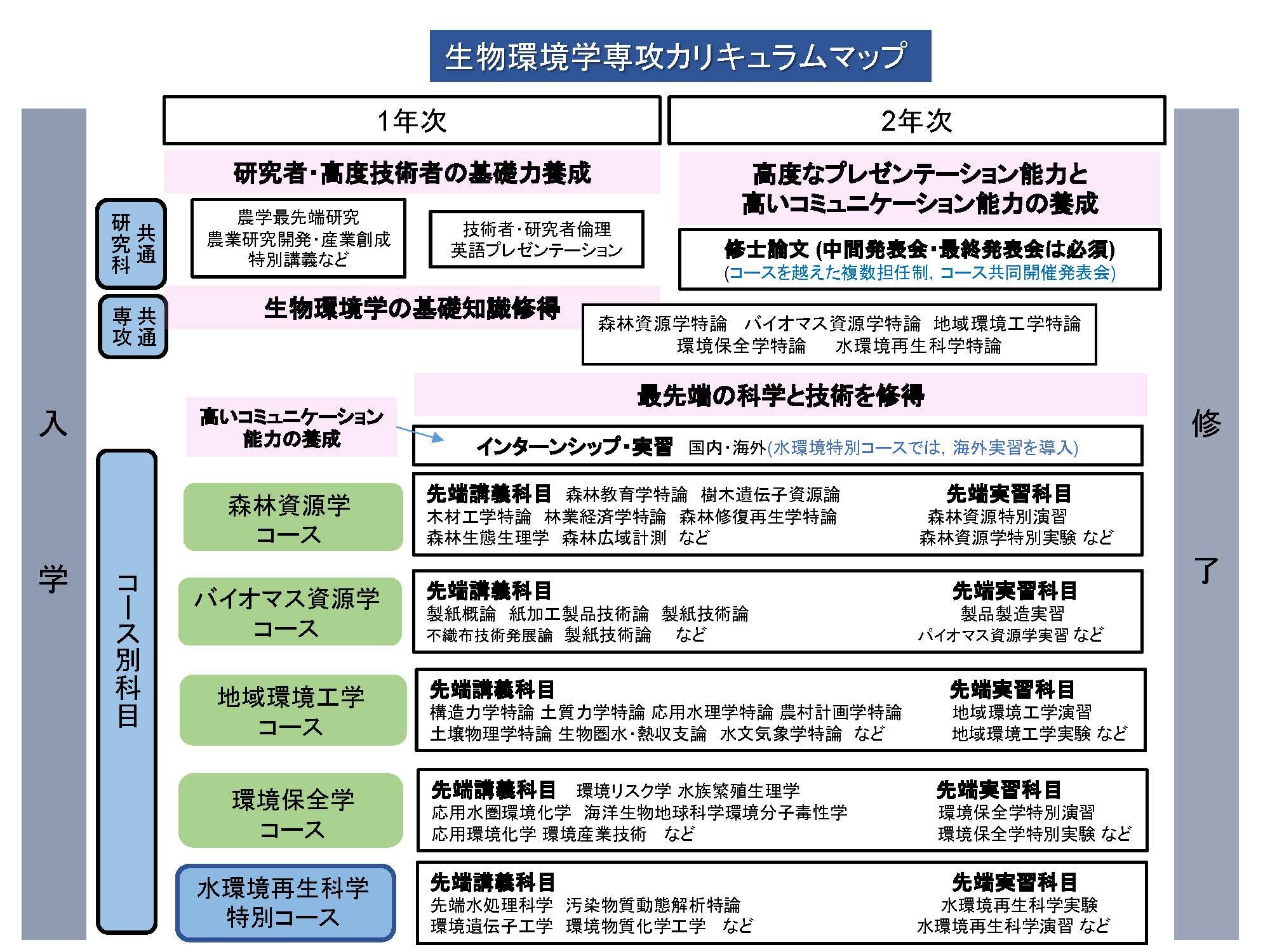

教育理念と教育目的

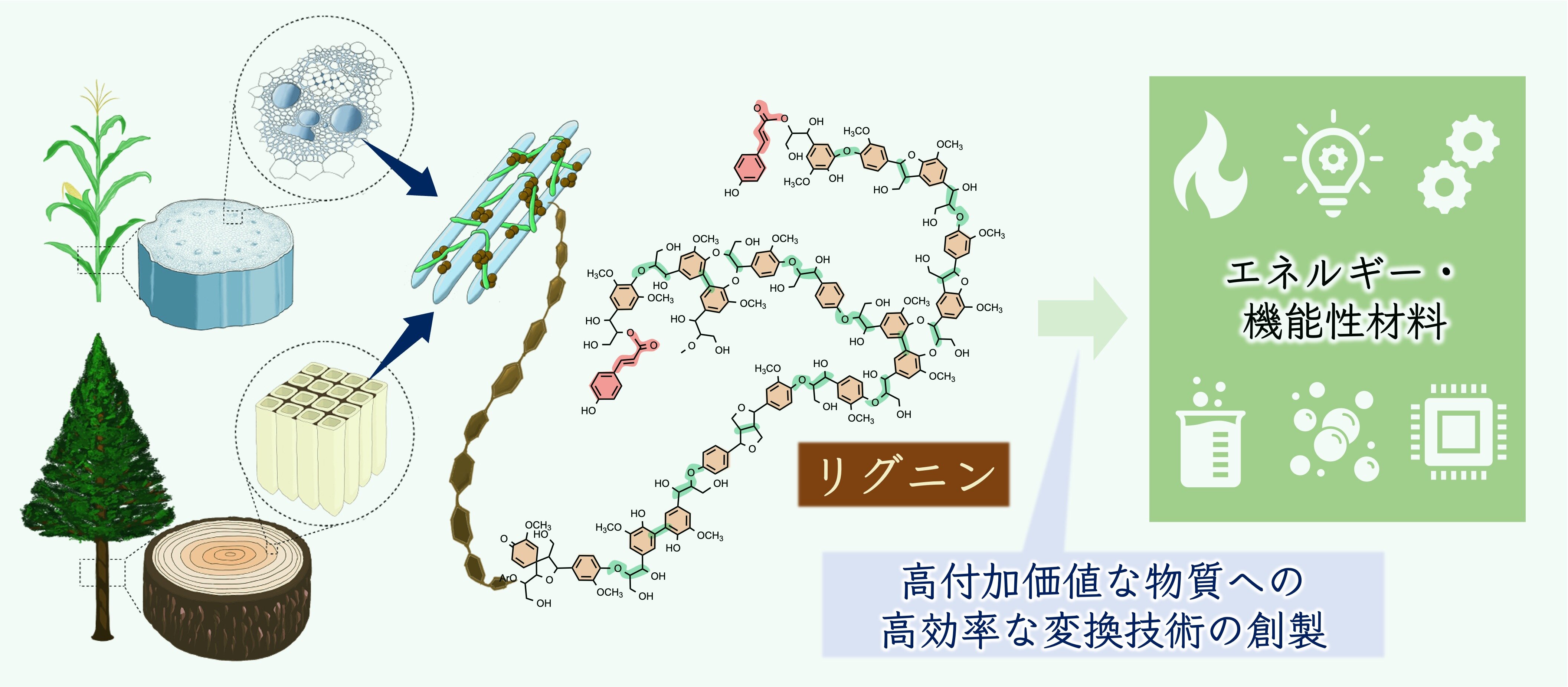

生物環境学専攻は、愛媛大学大学院学則及び愛媛大学憲章の趣旨を踏まえ、農学領域に関連する学術の理論及び応用の研究並びにそれらの成果を基に、食料、生命、環境に関する専門的知識・技術、特に生物環境に関する高度な専門的知識・技術を学生に修得させ、自然と人間が調和する循環型社会の創造に貢献できる高度専門職業人や研究者を養成し、併せて、農学分野に関心をもつ社会人を再教育することによって、地域社会や国際社会における産業の発展と文化の進展に貢献することを目的としています。

育成する人材像

自然と人間が調和する循環型社会を創造するため、人間と生物を取り巻く様々な環境、例えば、森林、農地、河川、湖沼、溜池、海洋といった、山から海に至る広範囲の環境を高度に創造・修復・保全・管理・利用でき、かつ、それらに係わる研究を推進する基礎能力をもった人材を育成します。

学習の到達目標

- 知識・技能・理解

- 生物環境の創造・修復・保全・管理・利用に関する高度な専門知識と技術を修得している。また、これらを用いるための高い倫理観を身につけている。

- 思考・判断

- 自然と共生する持続可能な社会の構築の観点から、地域社会や国際社会における食料、生命、環境に関連する諸課題、特に食料に関連する諸課題の原因を論理的考察に基づいて説明し、有効な解決策を見出すことができる。

- 興味・関心・意欲

- 上記の諸課題への関心と身に付けた高度な知識や技能をこれらの解決に役立てたいという意欲をもち、高い倫理性をもって、課題解決のための行動を自律的・継続的にとることができる。

- 表現

- 高度なプレゼンテーション能力と高いコミュニケーション能力をもち、自らの論理的な思考・判断のプロセスや結果を適切に説明することができる。

- 主体性・協働性

- 優れた主体性・協働性を発揮し、上記の諸課題を解決することができる。

修了認定・学位授与

農学研究科の定める教育課程を修め、規定する期間以上在学し、厳格な成績評価に基づき所定の単位を修得し、学位論文を提出してその審査を受け、修了要件を満たした学生に対して、修了を認定し修士(農学)の学位を授与します。